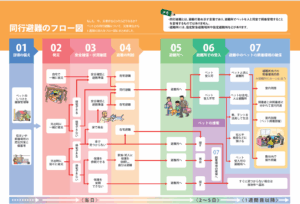

災害が起こったときに最初に行うことは、もちろん飼い主自身や家族の安全確保ですが、ペットの安全確保についても、普段から考え備えておく必要があります。十分な水や食料の他、常備薬等も用意し、避難所や避難ルートを確認しておく等、いざというときに慌てないように、ペットに基本的なしつけをし、備えておきましょう。避難するときは、ペットと一緒に避難(同行避難)できるよう、日頃からキャリーバックやケージに入ることなどに慣れさせておくことも必要です。

そして、避難所等においては、自治体の指示に従い、ルールを遵守し、他の避難者に迷惑をかけてはなりません。特に、避難所では動物が苦手な方やアレルギーを持っている方等への特別な配慮が求められます。また、避難や避難生活はペットにとっても大きなストレスとなる可能性があるので、ペットの行動も考えた十分な準備をすることが重要です。

現在ご自分が住んでいる地域で指定されている避難場所は、ペットとの同行避難が可能かどうかをあらかじめ確認し、可能な場合はその注意事項を管轄の自治体に確認する等して、ペットとの避難計画を考えておきましょう。

参考:環境省

By:W

今月は林野火災についてです。乾燥の季節、林野火災のニュースを耳にする機会が増えています。

現在(2026.1.9現在)も山梨県の大月市と上野原市にまたがる扇山で8日に発生した山火事は鎮火の見通しが立たず、

9日早朝から懸命の消火活動が続けられています。

【林野火災とは】

「森林、原野又は牧野が焼損した火災」のことを林野火災と呼びます。

「山火事」や「山林火災」、「森林火災」と言われるものも、林野火災に含まれます。

【林野火災の特徴】

林野火災は、ひとたび発生すると早期に延焼拡大することがあります。

また、消火のための消防隊の立入りが困難であることや消火用水の確保が難しいこと、

広範囲の消火が必要なこともあり、他の火災に比べて鎮火までに時間がかかり、

多くの人員を消火活動に必要とする場合があります。

【林野火災注意報・林野火災警報】

消防庁では令和7年の大船渡市などでの大規模林野火災を踏まえて、林野火災注意報や林野火災警報を創設し、

全国の市町村に的確な発令などの運用を呼び掛けています。

林野火災注意報や林野火災警報は、市町村の火災予防条例で規定され、市町村長が林野火災の危険性に応じて発令するもので、令和8年1月から全国の多くの市町村で運用が始まりました。

<林野火災注意報・林野火災警報発令時における屋外での火の使用制限例>

- ① 山林、原野等において火入れをしないこと。

- ② 煙火を消費しないこと。

- ③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

- ④ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。

- ⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市(町・村)長が指定した区域内において喫煙しないこと。

- ⑥ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

※市町村により条例の制定状況や、発令指標、火の使用制限の内容などは異なります。詳しくは管轄の消防本部等にお問い合わせください。

火災は大切なものを無慈悲に焼失させてしまいます。冬場は暖房器具も使用し、空気の乾燥と相まって危険度が増します。

火の始末には十二分に注意しましょう。

参考:総務省消防庁HP

By W

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

年末・年始は、下記の通り休業させていただきますので、ご案内申し上げます。

【休業日 2025年12月27日(土)~2026年1月5日(月)】

上記期間中の事故のご連絡は各保険会社に直接ご連絡をお願い致します。

近頃、海外の高層ビル火災、国内での大規模火災、痛ましいニュースが続いています。

火災は発生すれば命をも脅かす恐ろしい被害を発生させます。

令和5年中の住宅火災の件数は総出火件数の約3割ですが、住宅火災による死者数は総死者数の約7割を占めています。

皆さんのお住いには、万が一に備え、被害を最小限にするために有効な「住宅用火災報知器」は設置されていますか?

住宅用火災報知器を設置している場合は、設置していない場合に比べ、死者数・損害額は半減、焼損床面積は6割減との調査もあり、大幅にリスクを減少させています。

また、住宅用火災報知器には交換の目安があることをご存じでしょうか?

【交換の目安は10年】です! 設置から10年以上や、点検して反応しない場合も交換しましょう!

新しく交換する際は、生活に適した機器を検討してください。

寒くなると暖房器具の使用、空気の乾燥など火災が発生するリスクが高まります。

この機会に、住宅用火災報知器の点検をおこないましょう。

参考:総務省消防庁HP

By W

リチウムイオン電池は、小型で軽量、エネルギー効率が高く、経済性に優れていることから様々な身の回り製品に普及しています。一方で、リチウムイオン電池等に起因する火災事故等の発生件数も増加しています。

一般廃棄物実態調査より環境省がまとめたデータによると、令和元年度から令和5年度の「ごみ収集車やごみ処理施設における火災事故などの発生件数」を比較すると、2.2倍以上も増加しています。また、火災事故等の具体的な発生品目では「モバイルバッテリー」が圧倒的に多く、次いで「加熱式たばこ」「コードレス掃除機」と続きます。

火災の発生品目としては、小型で安価なものや、表面がプラスチックのものが多い傾向にあり、ユーザーが見た目から危険性や適切な分別区分を把握しにくいこと等がその原因として考えられます。

これらのデータは「ごみ収集車」や「ごみ処理施設」に限定した調査ですが、ニュースでも報道されているとおり、電車の車内、就寝中など、様々な場所で発火事故が発生しており、特に飛行機への持込みは制限が設けられています。

リチウムイオン電池は現代社会には欠かせない物になっています。特にモバイルバッテリーは古い物を処分せず保管しているケースも多いのではないでしょうか。 おもわぬ火災を防ぐために私たちが出来ることは、不要になったリチウムイオン電池は【分別処分】することです。

リチウムイオン電池の処分方法は市区町村によって違います。先ずはご自身の自治体での処分方法を調べてみましょう! 【「〇〇市 リチウムイオン電池 捨て方」で検索】

参考:環境省HP

By W

水害が懸念される自然現象に「台風」があります。主なシーズンは7月~10月といわれ、ひと昔前はこの期間の「台風」に注意を払えば、やれやれ、、と思っていたものです。ところが、近年は「線状降水帯」という、局地的に大雨をもたす自然現象により大きな被害が発生しているため、こちらにも注意が必要です。

線状降水帯が発生すると、短時間のうちに身動きが取れないほどの大雨で甚大な被害が発生することが珍しくありません。また、厄介なのが、その発生を予測することが難しいという点です。

線状降水帯の予想が難しい理由として以下の三つが考えられています。

(1)線状降水帯の発生メカニズムに未解明な点がある

(2)線状降水帯周辺の大気の3次元分布が正確にはわかっていない

(3)予想のための数値予報モデルに課題がある

現在、気象庁では予測の精度向上に取組んでおり、令和8年から、2~3時間前を目標にした予測情報を提供予定です。また、現在は府県単位での予測を、令和11年から、半日前に市町村単位で危険度の把握可能な危険度分布形式の情報提供を予定しています。

国は、難しい気象現象でも予測の精度向上に取組んでおりますが、一方で、私たちは、「自分の身は自分で守る」自助努力が大切です。知識と準備は定期的に更新が必要です。

一たび水害に遭うと家屋・自動車の損害など復旧は労力だけでなく金銭的にも大変です。警報などの防災気象情報を利用して、被害を未然に防いだり、軽減できるように日ごろから災害への備えをもう一度確認しましょう。

By W

参考:気象庁HP

大正12年(1923年)9月1日に発生した関東大震災を教訓として、防災対策の重要性を広く国民に理解してもらうため、9月1日が「防災の日」と制定されました。地震だけでなく、日本は自然災害が発生しやすい国です。様々な災害に備え、日頃からの防災対策が必要です。

近年、異常に高温となる夏は水不足が問題となっている一方、大陸と大洋にはさまれた日本には、梅雨前線や秋雨前線が停滞し、しばしば大雨を降らせ水害も多発しています。傾斜の急な山や川が多い日本では、大雨によって、崖崩れや土石流、川の氾濫などが発生しやすく、人々の生命が脅かされるような自然災害がたくさん発生しています。

気象庁では、地図上のどこで危険度が高まっているかがリアルタイムで色分けされる「キキクル(大雨・洪水警報の危険度分布)」も提供しています。パソコンやスマートフォンから確認できます。居住地はもちろん、旅先でも正確な情報を簡単に取得できます。覚えておきましょう。

災害はいつ起こるかわかりません。

災害時はライフラインがSTOPすることを想定し、乾電池式の充電器や非常用トイレ、衛生用品、水、食料など備蓄品の確保や点検をお忘れなく!ペットがいるご家庭はペットの分もお忘れなく!!

参考:政府広報オンライン

By W

令和7年7月30日08時25分頃、カムチャツカ半島付近でマグニチュード8.7の地震が発生しました。

この地震に伴い日本列島でも広い地域で津波警報等が発表されましたが、

丸一日以上経った31日10時45分に解除されました。

今回の地震は真夏の暑い盛りに発生したため津波避難に於いても熱中症対策が欠かせませんでした。

報道によれば、避難施設に備蓄された水が不足したり、長時間の避難に疲労の色が隠せない方々の様子がテレビで映し出されました。

災害は時を選びません。季節に応じて必要な物も変化します。

避難持出袋の中身は定期的に確認が必要です!

夏場の避難には+αとして、塩飴、水分、身体を冷やすグッズ、汗を拭くボディタオル等があると便利です。

また、ペットがいるご家庭ではペット用の備蓄品の確認もしましょう。

今は台風シーズンでもあります、避難経路や家族連絡先の更新も含め大切な命を守る備えをしましょう。

By W

昨今、トカラ列島や北海道で地震が多く発生しています。日本列島の奥底で活動が活発になっていることは体感として感じます。

また、「7月5日大地震説」なるものがSNSの力もあり、国内だけでなく海外にも波及し一部の人に強い不安を与え、実際の観光業にも影響が現れているようです。

発端は漫画家、たつき諒さんの作品『私が見た未来 完全版』に登場する「2025年7月に本当の大災難が来る」という一文。これが独り歩きし、「7月5日に地震が起きる」という「予言」のように受け取られたそうです。

気象庁は、この説を否定しており、地震の専門家の見解でも現在の地震学では【科学的に地震の発生日を特定するのは不可能】としています。作者ご本人も「冷静に」と呼びかけています。

ただし、例えば南海トラフのような巨大地震は100年に1度ほどの周期で起きるとされており、毎度のこととなりますが、日本は災害大国なので7月5日だけに限らず日々備えていましょう、ということですね。

今年は6月から猛暑日が続き梅雨明けも早まっています。暑い季節に対応できるような備えも必要です。

「7月5日大地震説」を【防災確認の日】として備品チェック、避難経路、緊急連絡先の確認ナドをおこなう日としてはいかがでしょうか。

By W

初夏から秋にかけては、台風や前線の影響で、大雨、洪水、暴風、高潮等による自然災害が発生しやすい季節です。

山や川が多い日本では、台風や前線による大雨によって、崖崩れや土石流、川の氾濫などが発生しやすく、近年は、短時間に狭い範囲で非常に激しく降る雨も頻発しています。

特に道路が舗装された都市部では、川の急激な増水、道路や住宅の浸水、地下街の水没といった被害も発生しています。

災害から命を守るためには国や都道府県が行う対策などの「公助」だけでなく、「自助」、災害に対する備えや早めに避難するなど、自らの命を守るための防災行動を起こすことが重要です。

そのような「自助」のために役立つのが、気象庁が発表している気象警報・注意報などの「防災気象情報」です。

気象庁では「早期注意情報」や「気象情報」を発表し、その後の危険度の高まりに応じて「注意報」、「警報」、「特別警報」を段階的に発表しています。

【日頃からハザードマップで危険箇所をチェック】

避難するときも安全なルートを通って移動できるよう、日頃から、市区町村が作成している「ハザードマップ」を活用して、危険箇所を確認しておきましょう。

【雨や風が強くなる前に、家の外と中の備えの確認をしましょう】

・窓や雨戸は必要に応じて補強する、側溝や排水溝は掃除をして水はけをよくるす、風で飛ばされそうな物は固定したり、家の中へしまう、自動車のガソリンを満タンにしておく、食料や薬、携帯ラジオなど非常用に持ち出すものの確認 etc

警報、注意報が発表されているときや悪天候のときは、交通機関がストップしてしまうおそれがありますので外出は控え、外出している人は、天気が荒れる前に、早めに帰宅するようにしましょう。

また、市区町村から高齢者等避難の発令があったときは、高齢者やこどものいる家庭など避難に時間を要する家庭では避難を開始しましょう。

災害の多い日本では日ごろからの備えが大切な人の命を守ります。離れて住む大切な人にも是非お声がけください。

参考:政府広報オンライン

By W