そもそも、「南海トラフ」とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域を「南海トラフ」といいます。

南海トラフ地震は、概ね100~150年間隔で繰り返し発生しており、前回の南海トラフ地震(昭和東南海地震(1944年)及び昭和南海地震(1946年))が発生してから70年以上が経過した現在では、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まってきています。

政府の中央防災会議は、科学的に想定される最大クラスの南海トラフ地震が発生した際の被害想定を実施しています。

この被害想定によれば、南海トラフ地震がひとたび発生すると、静岡県から宮崎県にかけての一部では震度7となる可能性があるほか、それに隣接する周辺の広い地域では震度6強から6弱の強い揺れになると想定されています。また、関東地方から九州地方にかけての太平洋沿岸の広い地域に10mを超える大津波の襲来が想定されています。

一度大地震が発生すると人々の生活は一変してしまいます。地震大国の日本にとって「地震」は身近な災害です。【備え】をしている方は多いと思いますが、その備えが「いざ!」という時に役立つように是非、定期的な再確認をましょう。

備蓄品の消費期限は? 使い方は? 大切な人との連絡手段は? 避難経路は? ペットの防災対策は? そして・・事業主の皆様は事業継続の対策は? 平穏な今だからこそ、じっくり考えて備えましょう。

↓内閣府と気象庁が発行している「南海トラフ地震-その時の備え-」リーフレットです。是非下記をクリックしてご覧ください。

参考:国土交通省HP

By W

今年は関東大震災から100年。防災の日のはじまりは、1923年(大正12年)9月1日に起きた関東大震災にちなんで制定されています。

当時は木造家屋が多く大火災が発生し多くの尊い命が犠牲になりました。また、津波も発生し甚大な被害が出たといわれています。

地震はいつ起こるかわかりません。海などの近くでは地震と共に警戒が必要なのが「津波」です。東日本大震災で発生した津波の恐ろしさが鮮明に記憶されている方も少なくないでしょう。

地震発生時に出される「津波警報」等は、テレビやラジオ、携帯電話、サイレン、鐘等、様々な手段で伝達されます。

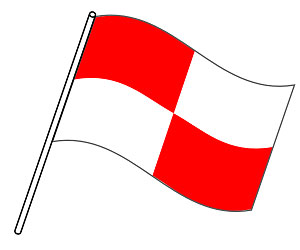

それらに加え、令和2年6月から海水浴場等では「津波フラッグ」による視覚的伝達が行われています。

海では風や波の音などで、警報音が聞こえ辛く避難が遅れる恐れがあります。視覚でも情報収集ができるように「津波フラッグ」の存在を覚えておきましょう。

津波フラッグは、長方形を四分割した、赤と白の格子模様のデザインです。

今年は9月に入っても記録的な猛暑が続いています。涼を求め水辺に行く機会もありますね。

海に行く際は、津波避難場所のチェックと共に、「津波フラッグ」にも注目してください。

By W

近年「線状降水帯」による大雨が、災害発生の危険度が高まるものとして社会に浸透しています。

線状降水帯とは・・

次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなした、組織化した積乱雲群によって、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、線状に伸びる長さ50~300km程度、幅20~50km程度の強い降水をともなう雨域を線状降水帯といいます。発生メカニズムに未解明な点も多く、今後も継続的な研究が必要不可欠です。

線状降水帯が発生すると、大雨災害発生の危険度が急激に高まることがあるため、心構えを一段高めていただくことを目的としており、「顕著な大雨に関する気象情報」の発表基準を満たすような線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いことが予想された場合に、半日程度前から、気象情報において、「線状降水帯」というキーワードを使って呼びかけられます。

この呼びかけは、警戒レベル相当情報を補足する解説情報として発表されます。

大雨災害に対する危機感を早めにもっていただき、ハザードマップや避難所・避難経路の確認等をおこないましょう。

「正確な情報収集」と「日ごろの備え」で、自分や大切な人の命を守りましょう。

By W

参考:気象庁

このたびの大雨により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

弊社代理店でご契約手続を頂いておりますお客様からの被害のご連絡はお電話にて承っております。(しんせい保険サービス:048-992-9088)

また、弊社営業担当者よりご契約者様へ被害確認のお電話をさせて頂いております。ご不明な点などご相談ください。

お客様から直接保険会社へ被害のご連絡をして頂くことも可能です。

(AIG:0120-981-505 / 三井住友海上:(自動車以外)0120-258-189、(自動車)0120-258-365)

なお、このたびの災害による被害のご連絡で時間帯によっては、電話がつながりにくい状況となる場合がございます。

各保険会社ホームページよりインターネットから事故のご連絡も可能です。

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。

<変更ポイント>

・政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。

・感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。

・限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において受診可能になる。

・医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となるが、一定期間は公費支援を継続する。

<マスク着用が効果的な場面>

高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な場面ではマスクの着用を推奨しています。

<新型コロナウイルス感染症に感染した場合の考え方について>

(1)外出を控えることが推奨される期間

・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること、かつ、

・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

・・・以上、簡単ではありますが新型コロナウィルス感染症が5類へと移行するにあたり変更となる点、推奨される行動などをまとめました。5類へ移行したといってもウィルスが弱毒化するわけではありません。健康に日常生活を送るためには、引続き感染症予防を心がけましょう。 この3年間で身に付いた「手洗い」「咳エチケット」は今後も継続していきたいですね!

東京など首都圏を襲う「首都直下地震」。東京都は、首都直下地震の被害想定を10年ぶりに見直しました。

建物の耐震化が進んだことなどで、死者はおよそ6150人と前回の想定より3割あまり少なくなりました。

想定したのは、首都機能や交通網に大きな影響を及ぼす「都心南部直下地震」のほか、島しょ部への津波の影響が大きい南海トラフの巨大地震など、8つの地震です。

被害想定が小さくなったことについて、都は、いまの耐震基準に基づいた住宅が増えて9割以上になったことや、木造住宅が密集する地域が半減したことなどが理由だとしています。

また、帰宅困難者は、最大でおよそ453万人にのぼると想定されました。10年前の想定からはおよそ64万人減っています。

人々の防災意識の高まりや行政などが防災対策を進める事で被害想定を小さくできたことは、日本全体にとっても、とても有難いことです。

上記は東京についての被害想定ですが、首都直下地震は広い範囲で甚大な被害が想定されています。

当然、復旧・復興も時間がかかると見込まれ避難生活は時間の経過と共に様々な問題が増していくと予想されます。

心身の健康維持、衛生的で安全な場所の確保、事業継続、課題は沢山あり、全てを万全に備えることは難しいかもしれません。

しかし平穏な今だからこそ、災害をリアルに想像し出来る対策を出来る範囲ですべきと強く思います。

災害をおもうとき、事業経営者の皆様は事業継続が大きな課題だと思われます。企業にも地震保険が大切です。

弊社では事業経営者の皆様のニーズに合わたリスクマネジメントを行い事業継続を一緒に考えてまいります。

お気軽にお問合せください。

By W

参考 NHK首都圏ナビHP

2月・3月は空気が乾燥している時期で強い風が吹く季節でもあります、いつにもまして火災に注意が必要です。

3月1日~7日は「春季全国火災予防運動」です!是非この機会に日ごろの火災予防を見直しましょう。

家庭では寝る前、出かける前の火の元の確認は勿論、コンセントプラグの清掃、火災報知器の作動確認、身の回りの整理整頓が大切です。

店舗では非常口の確認、防火扉の施錠をしない、避難経路に物を置かない、漏電確認なども併せて確認しましょう。

特に店舗での火災は被害者が多くでる可能性もあり、過去には痛ましい事故もありました。

是非、我が事として火災予防を再認識しましょう。

By W

今や「花粉症」は国民病とも云われ毎年、特に春先には大勢の方が花粉症症状で苦しんでいます。

埼玉県寄居林業事務所森林研究室では、令和4年12月6日~12月12日を調査期間とし、県内45地点でスギ雄花の着生状況を調査し、

結果をまとめました。令和5年春の推定雄花数は、埼玉県で調査を実施した平成13年以降の22年間では9番目に多い量となりました。

これは、過去21年の平均値とほぼ同等、昨年度の1.2倍に相当します。

日本で花粉量が圧倒的に多いのがスギ、ヒノキ花粉です。スギは北海道の南部から九州にかけての広い地域に植林されており、

特に東北地方と九州に多く、ヒノキは北海道と沖縄を除く各地に植林されていますが、東海地方から西に多くなっています。

花粉症の原因が花粉であることは、はっきりわかっています。正しい知識と花粉の飛散予測情報などを有効に使い予防と対策をしましょう。

花粉は昼前後と夕方に多く飛散します。

外出時の服装は花粉が付着しにくいものを選び、マスク、メガネなどで花粉を防ぎ、帰宅時には花粉を払うなどして家の中に花粉を持ちこまないようにしましょう。

一般的な注意事項としては、睡眠をよくとること、規則正しい生活習慣を身につけることなどは正常な免疫機能を保つために重要です。

風邪をひかないこと、飲酒、喫煙を控えることなども鼻の粘膜を正常に保つために重要です。

参考:埼玉県HP,環境省花粉症環境保健マニュアル2022

By:W

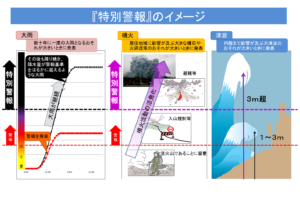

「特別警報」とは、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に発表し、最大級の警戒を呼びかけるものであり、気象庁では、平成25年8月30日から運用しています。

特別警報が対象とする現象は、18,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災における大津波や、我が国の観測史上最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した「伊勢湾台風」の高潮、東日本の広い範囲で河川の氾濫等による甚大な被害をもたらし、100人以上の死者・行方不明者を出した「令和元年東日本台風」の大雨等が該当します。

特別警報が発表された場合、お住まいの地域は数十年に一度の、これまでに経験したことのないような、重大な危険が差し迫った異常な状況にあります。この数十年間災害の経験が無い地域でも、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっていますので、油断しないでください。