日本は世界の0.25%の国土面積であるにもかかわらず、世界で発生するマグニチュード6以上の地震の約20%が

発生しています。 地震は避けられない自然災害なので、「地震は身近な危険」としてとらえる姿勢が必要です。

大規模な災害発生時には、「公助」や「共助」の他に「自助」が大切です。

身を守る手段として家具の固定(転倒防止)や非常持出袋の準備などのほか、経済的な備えの手段として、

【地震保険】があります。地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づき、政府と損害保険会社が共同で運営する

公共性の高い保険です。この地震保険ですが、2019年1月から保険料率が改定されます。

今回の改定は、2017年1月に実施された1回目の保険料率改定に続く、3段階改定の2回目となります。

では、地震保険のポイントをおさらいしてみましょう。

POINT 1

地震保険は単独では契約できません。火災保険にセットして契約する必要があります。

なお、火災保険の契約期間の中途でも地震保険の契約ができます。

POINT 2

地震保険の契約は、建物と家財のそれぞれで契約します。契約金額は、火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内です。

なお、建物は5,000万円、家財は1,000万円が契約の限度額で、保険料は、建物の構造と所在地により異なります。

POINT 3

地震保険料の一定額が控除され、税制上のメリットが受けられる「地震保険料控除」があります。

☆★日本損害保険協会のホームページでは保険料の試算もできます☆★

大規模災害が懸念される昨今、自助防衛でリスクを減らしましょう!

By W

風邪は季節の変わり目に流行しやすいと思いますが実は1年中注意が必要です。

日常的に「風邪」「風邪症候群」「感冒」とは「急性気道感染症(急性上気道炎、急性気管支炎を含む)」だそうです。

急性上気道炎は主に、くしゃみ、鼻水、鼻づまりといった症状があり、急性気管支炎は、咳や痰を強く訴えることが多く

どちらもウイルスが原因。因みにインフルエンザは「インフルエンザウイルス」が原因です。

実は風邪に効く薬は無く、症状を抑える薬が基本。因みに病院で処方される抗生物質は「細菌」を殺す薬で

ウイルスに対しては全く効果がありません。細菌感染による合併症などのリスクを考えて、“念のため”に処方されています。

効く薬が無いのでは困りました。ではどうすれば?? ・・大切なのは「予防」なのです!

では何を心がければ良いのでしょうか。

①マスクをする *風邪を引いてしまった方は「咳エチケット」として着用しましょう!

②人混みを避ける

③手洗い

④適度な湿度を保つ *室内湿度は勿論「うがい」は口内の湿度を高める為おススメです

⑤身体を冷やさない

⑥十分な休養と栄養をとる *腸内環境を整える事は大切で「免疫細胞」の多くは腸にあるそうです

・・等を日ごろから心がけ習慣にしたいですね。特に「手洗い」は子供には指導しているものの、大人は仕事等で外出の場面では

省略しがちになりませんか? 外出先では洗面所に立ち寄れない場面も多いものです。携帯用の消毒剤を持ち歩くのも一つ。

特にこれからの年末年始は慌ただしく体調を崩すと大変です。チョットした心がけと工夫で「風邪予防」を習慣にしましょう!

By W

この度の西日本豪雨、北海道胆振東部地震の被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。

今回は火災保険の補償のひとつ「水災」についてご紹介いたします。

水災とは台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等をいいます。

近年、異常気象等により今まで台風が少なかった地域でもこれらの災害で被害が発生しています。

災害を無くす事は困難ですが被害を少なくすることは可能です。その為に今出来る事からはじめましょう。

今お住まいの地域に潜むリスクを確認

(1)ハザードマップなどで地域のリスクを確認

(2)近隣に山や崖があれば「土砂崩れ」のリスクがある事を確認

(3)周囲より低い土地の場合、水害のリスクがある事を確認

(4)降雪量の多い寒冷地域では、「融雪洪水」のリスクがある事を確認

(5)都市部では下水処理能力を超えると都市型水害のリスクがある事を確認

現在加入している火災保険の補償内容を確認

近年、大きな地震が多発している為「地震保険」の関心が高まっています。

是非、現在加入されている「火災保険」の補償内容も再確認してください。

【Point】 「水災」は補償されていますか???

実は、「水災」を外して契約されている方も多くいらっしゃいます。

少しでも疑問な事がありましたらお気軽にご相談下さい。

この度の災害により被害に遭われました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

近年毎年何処かで大規模災害が発生しています。「50年に一度の・・」といった表現も聞きなれてしまった様に感じます。

命を守るためには「災害」に対し強く危機感をもって生活すること、意識を変える必要があります。

今月は災害に遭ってしまった場合に受けられる国の支援制度についてご紹介いたします。

内閣府によりますと被災者支援として【経済・生活面の支援】【住まいの確保・再建への支援】【中小企業・自営業への支援】【安全な地域づくりへの支援】を柱に様々な支援制度があります。これらには給付型と融資型があり幾つかご紹介いたします。

<給付型>

災害弔慰金:災害により死亡された方のご遺族に対して支給

・生計維持者が死亡した場合(市町村条例で定める額)500万円以下を支給

・その他の者が死亡した場合(市町村条例で定める額)250万円以下を支給

災害障害見舞金:災害による負傷、疾病により精神または身体に著しい障害がでた場合に支給

・生計維持者が重度の障害を受けた場合(市町村条例で定める額)250万円以下を支給

・その他の者が重度の障害を受けた場合(市町村条例で定める額)125万円以下を支給

被災者生活再建支援制度:災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し支給

・基礎支援金と加算支援金の合計額が支給

・支援金の使途は限定されないため何にでも使える

<融資型>

災害援護支援金:災害により負傷または住居・家財の損害を受けた方に対し生活の再建に必要な資金を貸し付け

・貸付限度額、所得制限がある

上記の他にも様々な支援制度がありますので是非一度調べておくことをお勧め致します。

またこれらの支援を受ける為には市町村長が発行する「罹災(りさい)証明書」が原則必要です。災害に遭われると日々の生活が大変な状況となりますが罹災証明書は未来に踏み出す一歩となりますので忘れずに申請をしましょう。

参考・・内閣府 防災情報のページ・・「被災者支援に関する各種制度の概要」より

2018年6月4日 中米グアテマラ共和国のフエゴ山(標高3,763m)が噴火。

多数の死者、行方不明者が出ており現在も12,000名以上の避難者が不安な日々を過ごしている。

日本政府もグアテマラ共和国との友好関係に鑑み被災者に対す人道支援の為、緊急援助を行っている。

この地域は地球上の広義の活火山の約6割を占める「環太平洋火山帯」に属し、日本列島もそれに含まれる。

近年、世界中で起こる大地震や噴火のニュースをよく耳にする気もるすが、普段からこの地域では

大きな地震や噴火が起きやすい。「何かの前触れだ」と不安をあおる言葉に今更脅えることはなさそうだ。

今は地震も噴火も予知ができない。予知よりも防災の基本「備え」が必要だと再認識したい。

現地住民も日頃から避難訓練を受けていたが突然の噴火で訓練通りに避難できず被害が拡大したとも言われている。

自分に置き換え 避難経路の確認、家族・職場との安否確認方法なども是非周りを巻き込んで確認してみてはいかがだろう。

グアテマラ全国コーヒー協会によるとコーヒー農園への被害も約2,800ヘクタールにも及び被害が心配されている。

グアテマラのコーヒーを愛飲している弊社スタッフも一日も早い復興を願っている。

By W

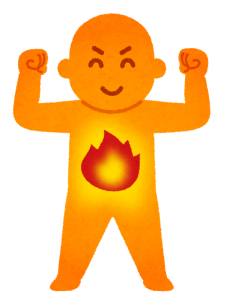

生きていくために最低限必要な生命活動、つまり内臓を動かしたり体温を

維持するためにつかわれるエネルギーを基礎代謝といいます。

【1日の総消費エネルギー=基礎代謝(約70%)+生命活動代謝(約30%)】

では、その基礎代謝は身体のどの部分で消費されているのでしょうか。

厚生労働省によると、次の表のようになります。

厚生労働省によると、次の表のようになります。

| 全身およびおもな臓器・組織のエネルギー代謝 | ||||

| 臓器・組織 | 重量 | エネルギー代謝量 | 比率 | |

| (kg) | (kcal/kg/日) | (kcal/日) | (%) | |

| 全身 | 70 | 24 | 1700 | 100 |

| 骨格筋 | 28 | 13 | 370 | 22 |

| 脂肪組織 | 15 | 4.5 | 70 | 4 |

| 肝臓 | 1.8 | 200 | 360 | 21 |

| 脳 | 1.4 | 240 | 340 | 20 |

| 心臓 | 0.33 | 440 | 145 | 9 |

| 腎臓 | 0.31 | 440 | 137 | 8 |

| その他 | 23.16 | 12 | 277 | 16 |

| 体重70kgで、体脂肪率が約20%の男性を想定 | ||||

| (出典:Gallagher,D. et al 1998の表より作成) | ||||

この表を見ると、筋肉の約80分の1の重さである心臓が、筋肉に迫る

基礎代謝を消費していることがわかります。

筋肉と同時に脳も鍛えると、ダイエットもより効果が上がるということ

でしょうか!?

by O

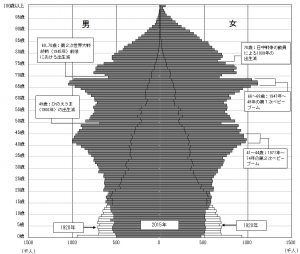

総務省統計局「国勢調査結果」によると、平成27年の

日本の総人口12709万人のうち、70歳以上人口は2382万人

となっている。(そのうち100歳以上は6万人)

また、厚生労働省「生命表」「簡易生命表」によれば

平均寿命は男80.79歳、女87.05歳となっている。

なお、平均寿命とは0歳の平均余命のこと。

by O

東京商工会議所(三村明夫会頭)では、健康経営の普及・啓発を担う専門人材「健康経営アドバイザー」を認定する「健康経営アドバイザー研修(初級)」のeラーニングの提供を8月1日から開始しています。

東京商工会議所(三村明夫会頭)では、健康経営の普及・啓発を担う専門人材「健康経営アドバイザー」を認定する「健康経営アドバイザー研修(初級)」のeラーニングの提供を8月1日から開始しています。

「健康経営アドバイザー研修」は、従業員の健康づくりを通じて企業の生産性向上を図る「健康経営」を普及・啓発するとともに実践的な支援を実施する、あるいは企業が取り組むうえで中心的な役割を担う人材を育成するために昨年5月に開始されたものです。

今回、場所・時間を問わず受講できるように、PCやスマートフォンで受講可能な「eラーニング」システムでも提供されることになりました。研修内容も「健康経営優良法人認定制度」の認定要件に即したものとなり、企業の取組みをより一層推進する観点からブラッシュアップされています。 受講者は、別途送付される「初級テキスト」に基づいて、音声付スライドで作成された約2時間20分のカリキュラムを視聴します。視聴後の効果測定で7割以上正答した受講者は「健康経営アドバイザー(初級)」として認定され、認定証(カード)が発行されます。

健康経営アドバイザー(初級)の認定期間は1年です。既に認定されたアドバイザーの方の、更新研修としても利用が可能です。

「健康経営」に関心をお持ちの方は、ぜひ受講してみてはいかがでしょうか。

※「健康経営®」は特定非営利活動法人健康経営研究会の登録商標です

詳しくは、東京商工会議所のホームページをご覧ください。

by O

暑い盛りになってきて、気になるのことの一つにが食べ物の安全性があります。

農林水産省では、食品の表示について次のように説明しています。

お店で買った食品には、安全においしく食べられる期間があり、袋や容器に「消費期限」か「賞味期限」のどちらかが表示されています。意味は少しちがいますが、食品を安全に、おいしく食べられる期限を表しています。

そのちがいを知って、健康を守るとともに、買い物をした時や家の冷蔵庫の中にある食品の表示をよく見て、いつまで食べられるか確かめるようにすれば、食べ物をむだにすることもありません。

⇒消費期限(期限を過ぎたら食べないほうがいいんです!)

袋や容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「安全に食べられる期限」のこと。お弁当、サンドイッチ、生めん、ケーキなど、いたみやすい食品に表示されています。その食品によってもちがいますが、だいたい、5日以内です。表示をよく確認して、この期限を過ぎたら食べないようにしてください。

⇒賞味期限(おいしく食べることができる期限です)

容器を開けないままで、書かれた保存方法を守って保存していた場合に、この「年月日」まで、「品質が変わらずにおいしく食べられる期限」のこと。スナック菓子、カップめん、チーズ、かんづめ、ペットボトル飲料など、消費期限に比べ、いたみにくい食品に表示されています(作ってから3ヶ月以上もつものは「年月」で表示することもあります)。この期限を過ぎても、すぐに食べられなくなるわけではありません。色やにおい、味などをチェックして異常がなければ、まだ食べることができます。もし、賞味期限が過ぎた食品があったら、大人の方とそうだんしてから食べましょう。 食品は表示されている保存方法を守って保存しておくことが大切です。ただし、一度開けてしまった食品は、期限に関係なく早めに食べるようにしましょう。

ただし、消費期限も賞味期限も、袋や容器を開けないで、書かれた通りに保存していた場合の安全やおいしさを約束したものです。一度開けてしまった食品は、期限に関係なく早めに食べるようにしましょう。

by O

7月1日から平成29年度全国安全週間が始まります。

全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で90回目を迎えます。

労働災害は長期的に減少し、平成28年の労働災害については、死亡災害は2年連続で1,000 人を下回る見込みとなっています。

しかしながら、休業4日以上の死傷災害(以下単に「死傷災害」という。)は前年より増加する見込みで、死亡災害についても平成28 年11 月から平成29年2月まで4か月連続で前年同月を上回っている状況です。

そこで、再度 安全対策の意識を高めるための今年のスローガンです。

・・・組織で進める安全管理 みんなで取り組む安全活動 未来へつなげよう安全文化・・・

by O